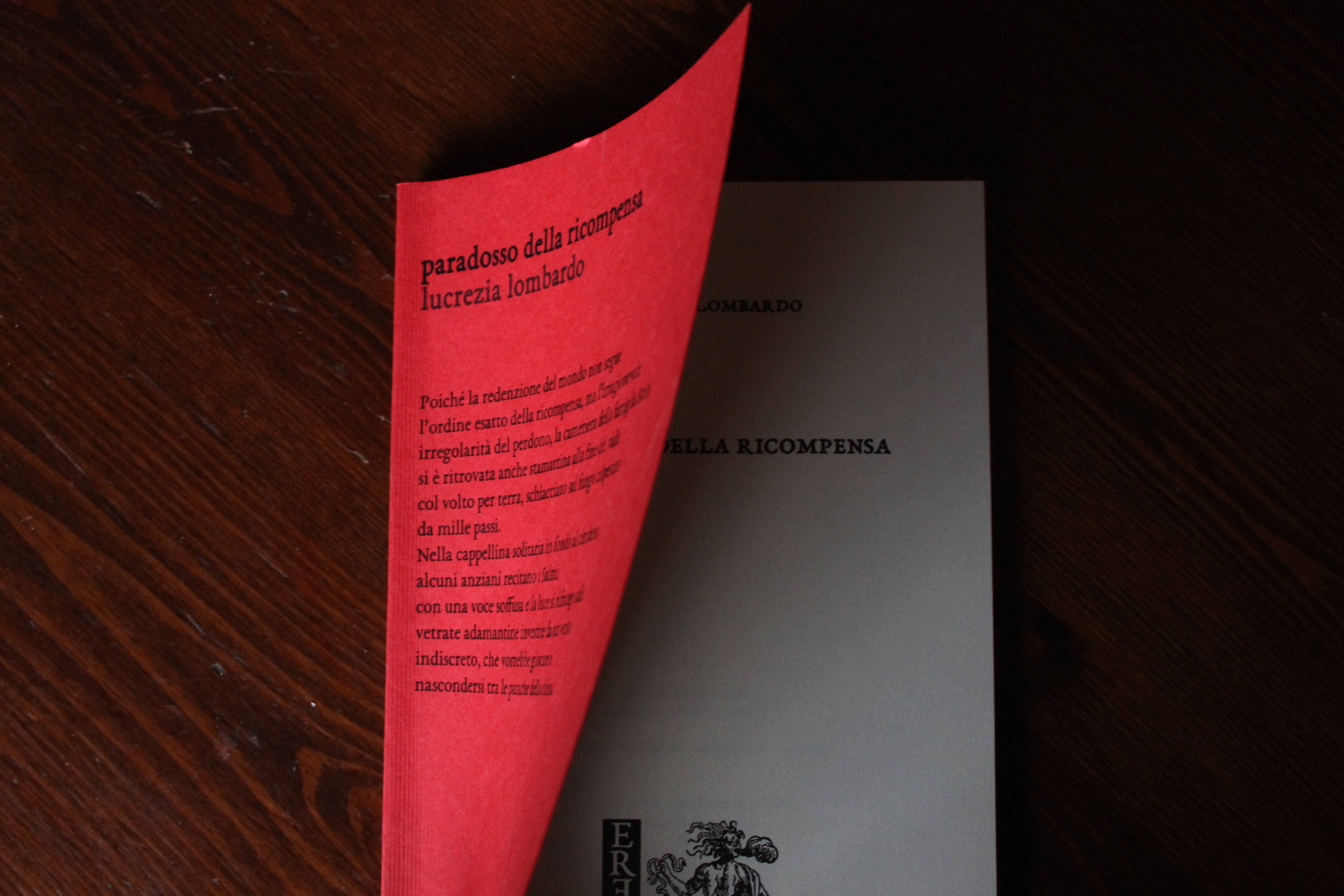

Lucrezia Lombardo è una scrittrice e filosofa, autrice di libri di narrativa e di poesia. Ha curato numerose mostre d'arte ed eventi culturali, è giornalista free-lance ed è attualmente docente di filosofia. Le sue ultime pubblicazioni sono la raccolta di poesie Paradosso della ricompensa (Eretica, 2019) e il saggio L'alunno. Tutto ciò che la scuola non ha il coraggio di rivelare (Divergenze, 2019).

La tua ultima pubblicazione, la silloge Paradosso della ricompensa (Eretica, 2019), ha un nome che mi ha molto incuriosita. Durante l'incontro dello scorso 15 settembre avvenuto ad Arezzo presso la Chiesa dei Santi Lorentino e Pergentino ed organizzato da L'ulcera del signor Wilson e Pensiero, Libertà, Azione, in occasione del quale si è presentato il lavoro, è stato detto che con l'espressione suddetta si facesse riferimento alla tendenza, particolarmente attuale e generale, all'attesa di una ricompensa, ogniqualvolta ci si trovi di fronte alla possibilità di compiere una buona azione; la qual cosa, come è stato detto, sarebbe primamente causata dall'"aziendalizzarsi" dei rapporti umani. È stato espresso conseguentemente il bisogno di ritorno ad un'originarietà puramente umana ivi tale tendenza sia sostituita da processi spontaneamente dispiegatisi a partire da un altro bisogno naturale dell'essere umano, ossia quello di riunirsi in collettività.

Vorrei presentarti, fatta questa premessa, un saggio che prospetta, almeno in parte, un'alternativa a tutto ciò: On the pleasure derived from objects of terror di Anna Letitia Aikin. Ivi si legge [traduzione della redattrice]:

«La dolorosa sensazione immediatamente sorgente da una scena di miseria/supplizio, è così tanto ammorbidita ed alleviata dal senso riflesso di approvazione personale circa il partecipare a/l'essere partecipi di virtuosa compassione/empatia, che troviamo, nel complesso, uno squisitissimo e raffinato/fine piacere rimanente/a rimanere, il quale ci fa desiderosi di essere nuovamente testimoni di tali scene, invece di allontanarsi da esse con disgusto ed orrore.»

Ebbene, non solo qui ciò (la tendenza, particolarmente attuale e generale, all'attesa di una ricompensa) che prima si imputava ai processi di "aziendalizzazione" dei rapporti umani riguarda invece un fatto connaturato e ben radicato nel singolo a prescindere da essi (i tali processi e le tipologie dei rapporti umani stessi), pur nascosto, ma ciò anche potrebbe ricondurre ad una delle ragioni per le quali si presenterebbe il sopradetto bisogno naturale di riunirsi in collettività («essere nuovamente testimoni di tali scene» per ottenere quello «squisitissimo e raffinato/fine piacere»). Ora quel che voglio chiederti è quanto segue: se la tendenza all'attesa di una "ricompensa", che in questo caso (quello del saggio citato) è un qualcosa di puramente intimale e non materiale, fosse un aspetto dell'essere umano connaturato e ben radicato, potrebbe essa essere definita ancora "paradosso"? Potrebbe cioè un qualcosa che fosse naturale, quanto naturale è quel bisogno di riunirsi in collettività di cui sopra, essere definito "paradosso"?

Guarda, è una domanda complessa, quella che poni. Io credo che la natura dell'uomo sia essa stessa paradossale. Quindi, come dicevi tu: la ricerca della ricompensa, è essa paradossale? La risposta è sì. Noi agiamo per cercare una ricompensa: pensiamo quanto sia irrazionale questo. Perché non è detto che la ricompensa arrivi o, se arriva, che arrivi nei termini che tu presupponi; la realtà è qualcosa che ci sfugge, nella realtà c'è l'imprevisto, ci sono gli altri, ci sono infiniti universi che si intersecano. Quindi, perché l'uomo si muove, compiendo azioni, gesti, in vista dei quali attende poi una ricompensa? Da cosa nasce questo bisogno che noi abbiamo? Io lo trovo un bisogno irrazionale, se vogliamo essere disincantati e guardare in maniera lucida e distaccata la cosa. L'uomo ha una natura paradossale perché è mosso da un desiderio irrealizzabile, è mosso da un qualcosa che non lo rende, per così dire, coi piedi attaccati alla terra ma che lo spinge oltre la terra. Noi siamo una contraddizione vivente, perché siamo legati al corpo, legati al tempo, legati al nostro essere qui, siamo pieni di fragilità, di limiti, eppure desideriamo l'oltrepassamento del limite, sempre e comunque. Per tornare al tema, la ricompensa la desideriamo, la ricerchiamo, la bramiamo, la vogliamo, e per quello anche, in un certo senso, nascono la teologia e nascono le etiche... la teologia cos'altro è se non la speranza, soprattutto per i più sofferenti, per i più disarmati, che un domani a questo dolore un senso sarà trovato, che finirà, questo dolore, e sarai ripagato in qualche modo, come hai sopportato. Ma la certezza di questo non c'è. Il tema della ricompensa è un tema che riguarda un universo totalmente altro rispetto a quello della razionalità, ma è questo che a me interessava quando ho scritto la raccolta e ho scelto il titolo. Perché l'uomo si autoconvince di essere un essere razionale, ma in realtà anche la sua ricerca razionale è mossa da un qualcosa che non è razionale: il bisogno di oltrepassare sé, la propria natura, la propria finitudine, i nostri limiti, la nostra fragilità. Quindi anche la ricerca, appunto, di un contraccambio per le nostre azioni, di un riconoscimento, di una approvazione, è un qualcosa di incerto, perché non è certo che arrivi: ti comporterai sempre rettamente con gli altri e magari gli altri continueranno sempre ad infierire su di te. Allora qual è il punto? Il punto è che noi, quando compiamo gesti di altruismo, di bontà e di compassione, non li compiamo perché veramente ci aspettiamo una ricompensa – questo è un inganno della ragione –, li compiamo perché siamo felici mentre li compiamo, al di là di quello che verrà dopo. La logica della ricompensa invece – quella che dice "faccio A per ottenere B" – è una logica, come dicevi prima, che non riguarda la nostra natura originaria, è una logica economica, divenuta sovrastruttura della nostra natura; è una logica che deriva dal sistema produttivo? Dal sistema di potere? Da quella che hai chiamata "aziendalizzazione dei rapporti umani"?

Un marketing dell'emotività.

Sicuramente. Ma l'essere umano sa benissimo, benché aspetti quella ricompensa, che non è sicuro che essa ci sarà. E se agisce nel bene, lo fa perché quel bene, anche se non avrà un contraccambio, ci fa stare bene mentre lo viviamo: è questo il punto secondo me.

Un'interessante prospettiva, per la quale mi sovviene Schopenhauer, quando afferma che la natura umana sia quella di una perenne insoddisfazione, di una perenne fibrillazione, una continua tensione febbrile verso il raggiungimento di un obbiettivo; condizione nella quale, benché essa appaia negativa, consisterebbe in realtà la vera vitalità dell'essere umano, dacché una volta raggiunto il tale obbiettivo, si entrerebbe in uno stato di vacuità e tedio che porta alla ricerca di nuove tensioni, di nuove fibrillazioni, e conseguentemente di nuovi obbiettivi, o per estendere il discorso a quanto si discorreva prima, nuove ricompense.

Sì, finché siamo in questa logica dell'obbiettivo, una logica performativa... che poi oggi è la logica dominante, tutto è una performance. Si sente dire: "datti un obbiettivo", "raggiungilo", "ce la puoi fare"... finché siamo in questa logica, la felicità non c'è, e non solo non c'è la felicità: non c'è la naturalezza, non ci sono la genuinità, la serenità, non c'è la capacità di tirare fuori quello che sei. Non che abbia una prospettiva per la quale dico "buttiamo via gli obbiettivi", "non diamoci più una progettualità": tutt'altro. La progettualità ci serve per fiorire come persone. Ma la logica a breve termine in cui oggi viviamo, dell'obbiettivo immediato, che il consumismo ha anche amplificata, non è l'elemento che porta alla felicità, è il contrario. Porta, come dicevi tu, al tedio, alla noia, e porta anche al dolore. Quindi smettiamo di voler cercare una ricompensa qui e ora, una ricompensa immediata, calcolata, come ci insegnerebbe a fare il consumismo; la ricompensa, se c'è, ci sarà in un dopo, in un domani [non in senso religioso]. Noi agiamo nel bene perché ci sentiamo bene nel momento in cui agiamo.

Passiamo alla prossima domanda. Recentemente hai pubblicato anche un saggio dal nome L'alunno. Tutto ciò che la scuola non ha il coraggio di rivelare (Divergenze, 2019); sempre in occasione dello scorso 15 settembre si è avuto modo di parlare, in merito a questo volume, di istruzione. Vorrei proporti adesso un breve estratto di un altro saggio, stavolta di Tzvetan Todorov (La letteratura in pericolo), il quale è stato direttore di ricerca onorario al Centro Nazionale di Ricerca Scientifica di Parigi ed è scomparso appena qualche anno fa. Ecco, rispetto a questo estratto vorrei mi dessi la tua opinione, anche riferendoci a quanto presente nel tuo stesso saggio. Il discorso di Todorov verteva in specifico intorno a quesiti che sorgevano circa i cambiamenti nell'insegnamento delle Lettere, ma ritengo che possa essere esso esteso a raccoglierne uno più ampio, sui cambiamenti che in questi ultimi anni hanno coinvolta la scuola in generale – che particolarmente ti riguardano, credo, pensando alla tua professione [Lucrezia Lombardo è insegnante di filosofia presso un istituto fiorentino].

«[...] per cominciare possiamo fornire una semplice risposta: è l'effetto di un mutamento avvenuto nell'insegnamento universitario. [...] prima di diventare insegnanti, anch'essi sono stati studenti.»

Dunque si tratta di un cambiamento dall'interno, giusto? Io credo che l'unico cambiamento possibile sia quello dall'interno, infatti. Le rivoluzioni nella storia si sono verificate, sicuramente hanno portato a dei cambiamenti. Pensiamo alla rivoluzione francese: se non ci fosse stata, chissà quanto l'Ancien Régim sarebbe durato. Quindi in una prospettiva a lungo termine ha portato a dei benefici enormi; a breve termine dopo la rivoluzione francese abbiamo avuto il terrore. Un altro esempio: la rivoluzione russa, del '17; la stagione iniziale, Lenin, i Soviet, poi stalinismo e via dicendo. La rivoluzione, se l'attendiamo dall'esterno, non sarà mai radicale; le rivoluzioni partono dall'individuo, il quale individuo... ora mi sovviene Tesla, che diceva che le guerre scoppiano perché noi non ci conosciamo, non ci guardiamo in faccia, quindi è la distanza che spersonalizza... il punto è che le rivoluzioni secondo me nascono dall'individuo, da un cambiamento personale che ognuno è chiamato ad intraprendere nella vita; diventare più compassionevole, meno egoista, rendersi conto anche dei limiti che abbiamo, che sono la ricchezza, sono qualcosa che ci rende bisognosi dell'altro, che non sono un elemento da censurare come la società di oggi ci insegna, così come il dolore – "censuralo, rimuovilo" –; sono elementi da cui nasce l'apertura all'altro. Dunque la rivoluzione nasce prima dagli individui, dopodiché in ogni struttura non ci può essere rivoluzione che viene dall'"alto". Se noi aspettiamo che la scuola cambi dal ministero, non avverrà mai. Io l'insegnante lo intendo alla maniera antica, e parlo di Aristotele, di Platone, dell'Accademia; era sicuramente un sistema elitario, ma se estendessimo quel metodo a tutti, quella capacità che il maestro deve avere di guardare al giovane, di coglierne i limiti, di coglierne gli elementi di forza, di indirizzarlo alla fioritura, ecco, così l'istruzione funzionerebbe. Il cambiamento deve avvenire dall'interno, dagli individui che devono prendere coscienza.

Adesso vorrei porti un quesito che concerne la natura della tua esperienza letteraria. Se quest'ultima la si volesse indagare da un punto di vista tecnico, si dovrebbe parlare nei termini delle Letterature comparate. Difatti il tuo percorso poetico si interseca con il tuo percorso filosofico dando origine ad una strada inedita che tu hai percorsa tramite la raccolta a cui abbiamo accennato inizialmente, nonché con le precedenti Solitudine di esistenze (L'erudita, 2018; presentata con una serie di letture in occasione degli Aperitivi letterari, dei quali si è occupata L'ulcera del signor Wilson, durante l'edizione 2019 di Arezzo Crowd Festival, il festival del teatro giovane partecipato organizzato da Officine Montecristo) e La nevicata (Il Seme Bianco, 2017). Tuttavia, alla base delle Letterature comparate non v'è il semplice studio dei rapporti tra una letteratura e altre sfere del sapere (ad esempio, come nel tuo caso, la filosofia) o altre letterature; seguendo il discorso che fa Jakobson a riguardo, nel tuo caso, ossia nel caso della trattazione filosofica "tradotta" in termini poetici, si dovrebbe parlare di, appunto, traduzione endolinguistica o riformulazione, ossia dell'interpretazione di determinati segni linguistici per mezzo di altri segni linguistici – come per quanto avviene nella parafrasi.

Sì, in alcune liriche lo faccio, è un esperimento che metto in atto. Però spesso mi è stato detto che faccio una "poesia filosofica": ecco, non mi ci rivedo molto, non mi vedo in maniera così settoriale. La filosofia è parte del mio vissuto, ma non si tratta di tradurre la filosofia in versi.

Certamente, il discorso da affrontare è difatti più ampio e non limitato a quanto ho appena detto. Per riprendere le fila... ciò che stavo per dire è che alla base delle Letterature comparate v'è la natura della letteratura, o per meglio dire, l'indagine intorno ad essa; ma il quesito, per esempio, "può essere considerata letteratura anche la raccolta di poesie magari priva di impostazione, magari 'sgrammaticata', pubblicata con scopi ludici dalla mia vicina di casa?", ne accompagna un altro, ossia "cosa o chi ha l'onere di escludere o includere un'opera dalla o nella letteratura?". Si possono prendere due distinte vie per dare una risposta ai suddetti quesiti, sempre permanendo nella direzione delle Letterature comparate: la prima è trattare di "canone", la seconda è trattare di "intentio". Per Northrop Frye la poesia è uso disinteressato della parola; essa non è scritta ovvero per essere mostrata, ma non è detto che per avere un senso non debba essere diffusa. La poesia non si indirizza direttamente al lettore e quando lo fa, il poeta pare diffidare della possibilità dell'uomo, della critica, di intendere il senso se non col suo intervento. Eugenio Montale, poeta che hai detto di apprezzare, di continuo imbeccava i suoi critici verso un significato. D'altro canto, Umberto Eco evidenzierà successivamente il fatto che in un'opera non sussista soltanto l'"intentio autoris", ossia ciò che l'autore vuole con essa intendere, ma anche l'"intentio" del lettore e quella dell'opera stessa. Dunque il Dante, altro nome emerito che emerge prediletto tra le tue letture – se ben ricordo –, che scrivesse un commento alla Commedia sarebbe solo uno dei critici di essa. Il critico, né l'autore stesso, non è giudice supremo dell'opera: il testo, una volta licenziato, non sarebbe più di proprietà dell'autore. Per tornare quindi alla domanda di cui sopra, percorrendo questa via, un'opera, di qualsiasi natura essa sia, può essere o non essere inclusa all'interno della letteratura a seconda di chi si trovi a valutarla, a seconda dell'"intentio" che entra in gioco, la quale avvalora il lavoro, immette un significato nel lavoro. Ebbene, vorrei chiederti infine, per così dire semplicemente, per te quale sia il significato della letteratura, per te cosa significhi fare letteratura.

Questo è il grande dilemma che riguarda, nella post-modernità, nell'epoca del relativismo in cui viviamo, tutte le forme di espressione non scientifiche; questo è il dilemma delle scienze umanistiche. Siamo noi umanisti ad essere arrivati al punto da doverci interrogare su un concetto, il "bello" – chiamiamolo così, per semplificare –, che un tempo era universale. Pensiamo all'arte classica, per esempio. C'erano dei canoni fissi, poi l'uomo con le sue evoluzioni ha cambiato modo di vivere, di relazionarsi, modo di rapportarsi alla natura; sono cambiati i sistemi politici; è cambiata l'economia; è cambiato anche il nostro modo di interpretare la realtà, che è quello che fa l'arte, no? E l'universalità è crollata, si è smarrito sempre più questo bisogno di un universo comune che ci permetta di dialogare, di intenderci, di condividere. Pensiamo anche alla crisi morale in cui viviamo, la crisi valoriale. Tutto è collegato, tutto è connesso. Quindi l'arte, più che ogni altra cosa, in quanto espressione umana di quello che Sartre chiamerebbe non "umanesimo" ma "umanismo", è entrata in crisi enormemente. Da un lato si è liberata dal vincolo della tradizione, dall'altro lato però è nato un altro, diciamo così, problema: quello del relativismo. Cos'è "bello"? Anche la silloge, come dicevi, che scrive la mia vicina di casa, "sgrammaticata", può esser bella, perché il criterio guida è relativo, o c'è ancora possibilità di individuare un "bello" universale? Che poi era quel qualcosa che l'opera d'arte doveva cogliere. Io non ho soluzioni in mano, ma credo che forse, davanti a questa crisi, che è una crisi che riguarda le discipline umanistiche a vantaggio invece della scienza, la soluzione sia che l'arte debba recuperare la capacità, che un tempo aveva forse più di oggi, di farsi strumento che ci metta in comunicazione con la parte più spirituale di noi [non in senso teologico], più intima, più autentica, più vera di noi. L'arte deve mettere in discussione la realtà in cui siamo. L'arte, se riesce a far questo, è arte, altrimenti non è arte: il parametro forse oggi può diventare questo. Il bisogno dell'uomo contemporaneo, qual è? È un bisogno spirituale, è l'intimità. Siamo in un mondo materialistico, razionalistico, scientista; l'uomo ha bisogno di ritrovare sé, di ritrovare la stima dell'essere umano in quanto tale. E qui entra in gioco nuovamente tutta la dimensione della fragilità, della vulnerabilità, che ha un valore positivo, non negativo. Quindi l'arte dovrebbe risvegliare quest'aspetto. Forse il "bello" è proprio quel qualcosa che a tutti, al di là delle distinzioni religiose, politiche, di tempo e di spazio, riunisce con quel lato spirituale che abbiamo.

Proseguendo il discorso fatto in precedenza, quello riguardante l'"intentio", ci immettiamo nel contesto relativo invece al "canone". Considerando la definizione di Romano Luperini, si riconoscono due tipi di canone: il canone "a parte objecti" ed il canone "a parte subjecti". Quest'ultimo è di ordine sincronico, si modifica cioè di anno in anno, di tendenza in tendenza, cambia a seconda dei valori della società coinvolta; dunque l'inclusione di un'opera all'interno della letteratura, per il canone "a parte subjecti", dipende dal gusto, che è temporaneo, dell'insieme che è la società, dipende da una prevalenza, da una maggioranza di gusti. Il canone "a parte objecti", poiché nasce in un contesto (quello pre-romantico) in cui non v'è distinzione tra morale ed estetico, non muta ed è dunque di ordine diacronico (ad esempio, in Italia esso è stabilito dalle Prose della volgar lingua di Bembo); questo tipo di canone, il quale come ho detto prevedeva una sovrapposizione tra morale ed estetico, entra in crisi e cade definitivamente, secondo Walter Benamin, con Baudleaire, il quale sarebbe stato il primo poeta a realizzare che la caduta di un certo tipo di letteratura a committente, quella legata alle grandi monarchie, aveva provocato la nascita di un rapporto agonico tra i poeti, un rapporto di competizione sfrenata. Affermarsi nel nuovo competitivissimo mercato delle Lettere, creato dalla caduta del sistema monarchico, significava essere più moderni, più sfacciati degli altri. Si attivava di conseguenza una ricerca assidua di innovazioni che porterà poi alla messa in dubbio ed alla critica della funzione dell'opera d'arte, dell'artista e del mercato dell'arte, nonché alla distinzione tra opera classica (segue le linee tracciate dal canone) e capolavoro (non segue le linee tracciate dal canone).

«Cosa dovrà provare a leggere l'individuo che ha ancora voglia di leggere?». Questa la domanda che apre il saggio The western canon di Harold Bloom, nel quale questi considera solo il canone "a parte subjecti". «Chi legge deve fare una scelta, poiché non vi è il tempo materiale di leggere tutto, nemmeno se non si fa altro che leggere. Lo splendido verso di Mallarmé ("La carne è triste, aihmè! E ho letto tutti i libri") è divenuto un'iperbole», aggiunge. Per Harold Bloom la lettura è un corpo a corpo fra due solitudini. Ora io voglio rivolgerti questa stessa domanda, formulata da Bloom nel suo saggio, ed in più aggiungerne un'altra: perché consigliare ad un individuo che abbia ancora voglia di leggere l'autrice Lucrezia Lombardo?

Questa domanda che mi poni è una domanda che usano anche nel marketing. Come sai, le case editrici ti chiedono: "perché dovrei leggere il tuo libro?". Questo elemento motivazionale che tutti vogliono testare, lo scoprire quanto sei motivato, se hai qualità... io dico che non c'è una ragione per cui uno dovrebbe leggere la mia raccolta.

Poi, scrivere di poesia oggi, è follia pura. Quindi ancor di più leggerla, la poesia. Eppure si torna alla natura paradossale: mai come oggi, tuttavia, c'è bisogno di poesia, perché siamo in un mondo tecnico, disumanizzato, triste, tedioso. Non do motivazioni: uno lo scopre [il "perché" di cui sopra] leggendola, se vuole. Per quanto riguarda il discorso del canone, è vero che varia: varia sulla base in cui cambia la società in cui siamo, sulla base in cui cambiano la politica, la struttura, l'economia, la cultura. È quest'intreccio della realtà viva, materiale in cui siamo immersi, che poi determina il "bello", che è universale ma è relativo. Eppure io son convinta, dopo anni di studi di filosofia ove questo tema è dibattuto intensamente – i corsi di Estetica vertono tutti intorno alla questione del "bello" –, che anche se il canone cambia, ed è dunque relativo all'epoca, al contesto, un elemento di universalità, che accomuna i canoni c'è, rimane. E quell'elemento di universalità, io lo ribadisco, credo che sia la capacità di un'opera d'arte, se veramente è tale, di squarciare il velo dell'apparenza, di darci una risorsa di senso, di ricongiungerci con la parte spirituale di cui abbiamo infinitamente bisogno e di avere una prospettiva diversa sulla realtà, di mettere in discussione quello che nella realtà in cui siamo immersi non va. Questa è l'opera d'arte secondo me. L'arte conforta; se non conforta l'arte, pur nella sua solitudine... tramite la forma che può essere anche difforme o squilibrata, deve aprire, l'arte, ad un universo di bontà, l'universo in cui risiede la parte più autentica di noi, dove c'è l'apertura all'altro, dove c'è il riconoscersi mancanti, bisognosi.

Siamo giunte all'ultima domanda. Data la mia personale esperienza, la scrittura è a me in gran parte un'operazione sofferta; ogni volta che scrivo è come se qualche cosa dentro di me appassisse. Ma forse anche per questo non posso farne a meno, di scrivere; difatti mi rinnovo ogni volta che una parte di me "decade", per così dire, scrivendo. Si tratta di una concezione bifronte, riguardante l'atto della generazione, del parto di un'opera – nel nostro caso scrittoria – come di privazione dolorosa di un'"idea" e al contempo come di liberazione gioiosa. La mia ultima domanda riguarda proprio lo scrivere ed è la seguente: cosa significa per te la scrittura?

Per me la scrittura è sicuramente un bisogno, un qualcosa di cui non so fare a meno; una parte di me, come può esserlo una mano, un braccio. La questione che dicevi, del parto doloroso, io la condivido. Le migliori poesie le ho scritte quando avevo in me almeno un po' di sofferenza. Forse è strano, ma si vede qua l'"utilità" del dolore e quindi quanto sbagliamo quando cerchiamo di allontanarlo, quando cerchiamo di rimuoverlo. Il dolore ci può avvicinare alla parte più autentica di noi e quindi può anche darci la possibilità di creare chissà quale meraviglia, anche se non si deve andare a cercarlo, né ci si deve crogiolare in esso. Scrivere per me è un bisogno, è una parte del mio corpo. Ti direi, è proprio un qualcosa di fisico.

Intervista a cura di Gaia Botarelli.